Zur Comic-Verfilmung "Kick-Ass" von Matthew Vaughn

"If man will strike, strike through the mask!"

Melville: Moby-Dick

Ultraviole(n)t: Hit-Girl erklärt ihren Standpunkt

"Kick-Ass" ist einer jener wunderbaren Filme, über die sich jeder, aber auch wirklich jeder aufregen kann. Die Tugendschützer darüber, dass sich darin ein elfjähriges Mädchen (gespielt von einer Zwölfjährigen) im Mini-Playback-Show-Kostüm durch Heerscharen von Gangstern metzelt und dabei auch noch Ferkelkram flucht. Die Comic-Geeks darüber, dass Regisseur Matthew Vaughn und Co-Autorin Jane Goldman im Drehbuch freundlicher mit ihrer Hauptfigur, dem Möchtegern-Superhelden Kick-Ass, umspringen als Mark Millar und John Romita, Jr. in der Comic-Vorlage. Und die Klatschfreunde darüber, dass Kick-Ass-Darsteller Aaron Johnson seiner 23 Jahre älteren Regisseursfreundin ein Kind gemacht hat.

Viel aufregender ist freilich, dass Matthew Vaughn, der Mann von Claudia Schiffer, eben nicht nur der Mann von Claudia Schiffer ist, sondern auch einer der derzeit interessantesten Regisseure. Mit der Gangsterballade "Layer Cake", dem Märchen "Der Sternwanderer" und nun dem Superheldenfilm "Kick-Ass" hat er drei Werke abgeliefert hat, die ihrem Genre zugleich Ehre machen und über dessen Tellerrand blicken. Weil sich kein Studio-Dickschiff für die wüste "Kick-Ass"-Story interessierte, produzierte Vaughn den Film als vergleichsweise preiswerte Indie-Nummer. Die fängt Millars aggressiven Witz nun um Längen besser ein als die teure Hollywood-Adaption "Wanted" von 2008 – und hat auch noch die bessere Action zu bieten.

Das Aufregendste an "Kick-Ass" ist allerdings, dass Millar und Vaughn die Superhelden endlich ins Internetzeitalter holen. Nicht ohne Grund haben sich die Übermenschen lange geziert: In einer Welt, in der MySpace- und Facebook-Auftritte, Blogs und Tweets fast so wichtig sind wie Familie, Beziehung und Job, sind Superhelden nur noch scheinbar etwas Besonderes. Wo Identität zum großen Teil virtuell definiert und kaum nachprüfbar ist, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur fiktiven Superkraft. Zugegeben: Während sich für Avatare und Alter egos beinahe unendliche Möglichkeiten auftun, sind die realen ökonomischen Möglichkeiten zunehmend eingeschränkt. Das allerdings gilt für den durchschnittlichen Web-User ebenso wie für einen gewissen Peter Parker.

"Kick-Ass" zeigt, satirisch zugespitzt, wie die Simulation der Realität auf die Realität zurückwirkt. Im Mittelpunkt steht dabei Dave Lizewski, Comic-Fan, High-School-Stoffel und praktischer Philosoph. Ausgehend von der Frage "Warum gibt es keine echten Superhelden?" beschließt er, der erste echte Superheld zu sein. Im grünen Taucheranzug, mit zwei Bleirohren als Waffe, streift der Teenager durch New York, um das Verbrechen zu bekämpfen. Nach dem ersten Einsatz und einem längeren Krankenhausaufenthalt wird er tatsächlich zur Zivilcourage-Ikone. Doch anders als jene Fans, die ihn nur aus YouTube-Videos und von seiner MySpace-Seite als Superheld Kick-Ass kennen, weiß Dave inzwischen die Antwort auf seine Frage: Echte Superhelden scheitern in der Realität grundsätzlich daran, dass echte Kriminelle nicht lange über Welteroberungspläne oder die Einsamkeit an der Spitze schwafeln, sondern sofort schießen, schlagen oder zustechen. Daraus folgt leider: Echte erfolgreiche Superhelden würden wohl ähnlich brutal und skrupellos vorgehen wie ihre Gegner und deshalb – selbst im Kostüm – jede Öffentlichkeit meiden.

Damit's interessanter wird, pfeift "Kick-Ass" auf den Konjunktiv und lässt Dave auf zwei derartige Superhelden treffen. Die elfjährige Halbwaise Hit-Girl (Chloë Moretz) ist eine fleischgewordene Rachefantasie ihres Vaters, eines traumatisierten Ex-Polizisten und Comic-Zeichners. Dieser "Big Daddy" (Nicolas Cage) hat seine Tochter von Babybeinen an zur Martial-Arts-Expertin und lebenden Comic-Figur erzogen. Die Mini-Kampfmaschine kann Waffendaten herunterbeten wie andere Kinder ihres Alters Miley-Cyrus-Songtexte. In einer der härtesten Szenen des Films prügelt der Pate Frank D'Amico (Mark Strong) buchstäblich das Kind aus der Superheldin heraus – kurz nachdem sich das kleine Mädchen, das eine Superheldin ist, als kleines Mädchen getarnt in sein Hauptquartier geschlichen hat. Die größte Heldentat von Dave Lizewski alias Kick-Ass wird es letztlich sein, das in Hit-Girl verborgene Kind in die Realität zu holen.

Ähnlich wie Dave erliegt Vaughns Film immer wieder der Faszination des bizarren Wunderwesens Hit-Girl. Einerseits experimentieren Drehbuch und Inszenierung in "Kick-Ass" elegant und methodisch mit Tabubrüchen: Darf man sich als bunt kostümierter Held auf die Straße wagen? Darf man ein Kind wie dreißig Bierkutscher fluchen lassen? Darf man zeigen, wie auf ein Kind geschossen wird? Und so weiter. Andererseits geht es bei diesen gezielten Verstößen gegen den "guten Geschmack" eher um Form denn um Inhalt. Was Punk sein möchte, ist doch eher Punk-Pop. Die Figuren mögen für Rache und Gerechtigkeit, um Leben und Tod kämpfen, den Filmemachern kommt es vor allem auf Style an. In den ins Groteske gesteigerten Kampfszenen läuft der Style buchstäblich Amok.

"Kick-Ass" setzt einen acquired taste voraus: Wer am postmodernen, zitatseligen Blutvergießen von "Kill Bill" und "Sin City" geschult ist, wird sich an Hit-Girls Schlachtfest delektieren, manch anderer Zuschauer wohl weniger. Allerdings gilt für Kinogänger dasselbe wie für Superhelden: Wer das Eingemachte unter der bunten Oberfläche erkennen will, der darf sich nicht so leicht erschrecken lassen.

Meine Comic-Favoriten 2009 – Platz 1

Der spazierende Mann

Text und Grafik: Jirō Taniguchi

Verlag: Carlsen

© 1992 Jirō Taniguchi

© Carlsen Verlag GmbH 2009

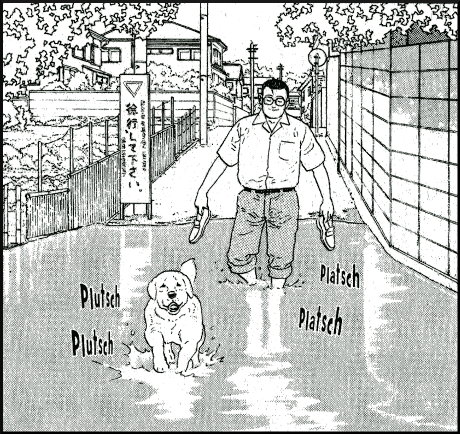

Selbst bei seinem gemächlichen Tempo: "Der spazierende Mann" hat elend lang gebraucht, um zu uns zu finden. Die Sammlung kurzer Geschichten gilt schließlich als der Taniguchi-Klassiker schlechthin und entstand bereits Anfang der 90er. Die dialogarmen, mit architekto-

nischer Präzision gezeichneten Stories folgen auf Schritt und Tritt einem namenlosen Japaner (um die 30, untersetzt, wortkarg, doch stets freundlich), der durch seine Nachbarschaft läuft und läuft und läuft. Ab und zu trinkt er auch Tee mit seiner Frau, repariert ein Vogelhaus oder holt für Kinder ein Spielzeugflugzeug aus einer Baumkrone. Diese scheinbar ereignislosen Geschichten suchen nicht nur unter den Manga, sondern unter Comics überhaupt ihresgleichen. Die schwer fassbare Mischung aus Einfachheit und Anspruch war dann wohl auch der Grund, warum "Der spazierende Mann" den meisten deutschen Lesern erst 2009 begegnete. Jahre, nachdem konventionellere, später geschaffene Taniguchi-Werke wie "Vertraute Fremde" oder "Die Stadt und das Mädchen" den Künstler hierzulande als ersten Mangaka etabliert hatten, der auch und gerade frankophile Alben-Fans begeisterte.

Das radikale Konzept zu "Aruku hito" entstand 1990 erstaunlicherweise im Rahmen einer Auftragsarbeit. "Eines Tages", so erzählt Taniguchi*, "kam einer der Redakteure [des Manga-Magazins 'Morning'] auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht eine Geschichte über einen Spaziergänger machen wollte. Von solch einem Thema hatte ich noch nie gehört, also sagte ich zu." Das Solo-Projekt sollte Taniguchi, damals immerhin schon Anfang 40 und ein erfahrener Zeichner, international als Manga-Auteur bekannt machen.

Auf den ersten Blick ist Taniguchis Spaziergänger ein japanischer Forrest Gump: Gutmütig rennt er allein oder mit Hund durch die Gegend, wird ob seiner Freude an einfachen Dingen wie Papier-Luftballons schon mal von Kindern ausgelacht, fällt in den Schmutz oder bekommt im Sturm dreckiges Papier ins Gesicht. Doch der Spaziergänger ist kein tumber Narr, sondern ein aufgeklärter Entdecker. Er erhebt das Flanieren zur Dialektik. Ausgehend (pun intended) von seiner eigenen Unzufriedenheit damit, dass alles "immer schneller und schneller gehen"* musste, verlieh Taniguchi seinem Wanderer Gemütsruhe und scharfe Augen. Die Figur erfasst die moderne Welt mit mikroskopischem Blick und entdeckt darin das Alte: Natur und Tradition. Diese neue Sichtweise erlaubt es dem Spaziergänger, aus dem hektischen Alltag in – nicht für jeden sichtbare – Freiräume zu fliehen. So erschafft Taniguchi das Paradoxon einer realistischen Weltflucht.

Bei aller Freude über das deutsche Erscheinen von "Aruku hito": Der Klassiker hätte ein größeres Format verdient gehabt. Moi, ich bin froh, dass ich den Band vor einigen Jahren schon in der französischen Casterman-Ausgabe erworben habe (nachdem mich der Spaziergänger seit einer Manga-Ausstellung in Hamburgs Deichtorhallen verfolgt hatte). Das Format der Carlsen-Ausgabe ist zwei bis drei Zentimeter kleiner, etwa DIN A5. Das ist leider so klein, dass Taniguchis feiner Strich mitunter zu verblassen droht und der Blick nur schwer in den Panels wandern kann. Allerdings: Ein Vorteil der deutschen Version ist, dass anders als bei Casterman auch diverse japanische Aufschriften per Fußnote übertragen wurden.

* Zitate nach: Jens R. Nielsen: "Leben mit der Bombe. Der Manga als grafische Erzählform"

in: Text + Kritik – Sonderband Comics, Mangas, Graphic Novels, München 2009.

Meine Comic-Favoriten 2009 – Platz 2

Meine Mutter ist in Amerika

und hat Buffalo Bill getroffen

Text: Jean Regnaud

Grafik: Émile Bravo

Verlag: Carlsen

© Gallimard Jeunesse 2007

© Carlsen Verlag GmbH 2009

Nach Platz 3 heißt es hier gleich noch einmal: Bravo, Bravo! Der 1964 geborene Émile Bravo, Pariser Zeichner mit spanischen Wurzeln, überbrückt elegant die Kluft zwischen dem klassischen frankophonen Jugendcomic und der "alternativen" nouvelle bande dessinée. Obwohl er in denselben Ateliers wie Lewis Trondheim, Marjane Satrapi oder Christophe Blain arbeitete und sich wie sie auf die Dekonstruktion von Biografie/Mythos/Genre versteht, zeichnet er doch wie Hergé, Peyo oder Morris für die "ganze Familie".

"Meine Mutter ist in Amerika" beginnt im September 1970 mit dem ersten Schultag des kleinen Jean. Es endet im Januar 1971, als Jean eine neue Lehrerin bekommt, nachdem er auch ohne Hilfe der alten in wenigen Monaten mehr über das Leben gelernt hat, als er wissen wollte. Jean wächst ohne Mutter bei Vater und Kindermädchen auf. Seine Mutter, so sagt man ihm, sei auf Reisen. Als er der zwei Jahre älteren Nachbarstochter Michelle davon erzählt, präsentiert sie ihm wenig später Postkarten der absenten Mama – angeblich heimlich an Michelle geschickt, damit das Mädchen sie dem noch leseunkundigen Jean vorliest. Erwachsenen Lesern dürfte schnell klar sein, was es wirklich mit Jeans Mutter auf sich hat, für den Jungen aber ist sie eine verehrte, jdeoch unfassbare Gestalt, ähnlich dem Weihnachtsmann.

Jeans Geschichte basiert auf der Kindheit von Bravos Freund und langjährigem Co-Szenaristen Jean Regnaud. Er lieferte die Texte, überließ es aber Bravo, sie in Szene zu setzen. Das Ergebnis ist eine jener unvergesslichen Kindergeschichten, die gerade durch ihre Unsentimentalität anrühren. Und obwohl der kleine Jean noch keine Comics liest, sondern lieber Trickfilme schaut, ist es auch eine phänomenale Liebeserklärung an das Medium Comic. Charmant und unprätentiös zeigen Regnaud und Bravo, was der Comic kann und was nur der Comic kann. Dabei stellen sie diese Möglichkeiten komplett in den Dienst der Geschichte.

Bravo erzählt in großen Kinderbuchillustrationen, wechselt aber in schnelle Folgen kleiner Panels, wenn der Bewusstseinsstrom von Regnauds kindlichem Ich-Erzähler an Fahrt gewinnt und zugleich präziser wird. Der Clou ist jedoch, wie das Duo mit Sprache umgeht: Als roter Faden führen die Textkommentare des kleinen Jean durch die Handlung. Werden Dialoge als solche wiedergegeben, dann in üblichen Text-Sprechblasen. Erinnert sich der Erzähler zwar, was gesagt wurde, aber nicht wie, dann enthalten die Blasen nur Bildsymbole.

Wie der kleine Jean, so steht auch dieser Comic zwischen der Welt der Buchstaben und jener der Bilder, zwischen der Welt der Erwachsenen und jener der Kinder. Auf genau diese Brückenposition zielt Bravo in seiner Arbeit ab, sicher im Bewusstsein, dass Comics für diese Mittlerposition wie geschaffen sind. Anders gesagt: Die Botschaft dieses Comics ist das Medium – und umgekehrt.

Meine Comic-Favoriten 2009 – Platz 3

Spirou + Fantasio Spezial 8:

Porträt eines Helden als junger Tor

Text und Grafik: Émile Bravo (Farben: Delphine Chedru/Rémi Chaurand)

Verlag: Carlsen

© Dupuis, 2008 – Bravo

© 2009 Carlsen Verlag GmbH

Émile Bravos subtil subversives Album tut für die "Spirou und Fantasio"-Comics, was "Casino Royale" und "Batman Begins" für die Bond- bzw. Batman-Filme getan haben: Eine betagte Figur der Popkultur wird an ihre psychologischen Wurzeln zurückgeführt und gleichzeitig in einen deutlich realistischeren Kosmos verpflanzt. Doch während Bond und Batman dabei in erster Linie für Neueinsteiger "rebootet" wurden, leistet Bravo in seinem "Spirou" weit mehr und zwar für alte wie neue Leser.

An der Oberfläche geht es darum, wie aus dem servilen Hotelpagen Spirou ein Abenteurer wurde, weshalb er seine Pagenuniform auch als globetrottender Held nicht ablegte, wie sein zahmes Eichhörnchen Pips ein Bewusstsein erlangte und wie er seinen Busenfreund Fantasio kennenlernte. Bravos eigentliche Leistung besteht aber darin, die origin story der Figur mit deren Publikations- und Rezeptionsgeschichte zu verschmelzen. Er verortet den buchstäblich zeitlosen Spirou im historischen Brüssel des Jahres 1939 – wo der Zeichner Rob-Vel ein Jahr zuvor die Figur erschaffen hatte. Wenn das geliebte Zimmermädchen Kassandra im Comic nun dem fast erwachsenen Spirou vorwirft, er interessiere sich mehr für "Tim und Struppi" als für die deutsch-polnischen Verhandlungen, die am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in seinem Hotel stattfinden, dann kritisiert Bravo durch Kassandra auch die "unpolitische" Haltung der "Spirou"-Verleger und die ewige Adoleszenz vieler Leser.

Dennoch ist "Porträt eines Held als junger Tor" kein sprödes Lehrstück, sondern eine elegante Komödie. Immer wieder gelingen Bravo präzise vorbereitete Szenen, die an Lubitsch oder Wilder erinnern. Etwa wenn Spirous irres Eichhörnchen sich in ein Ferngespräch zwischen dem Nazi-Botschafter von Glaubitz und dessen Vorgesetzem einmischt ("Welch groteskes Gekicher..."). Oder wenn der Klatschreporter Fantasio mit einer Promi-Sexgeschichte in die Redaktionskonferenz platzt ("Caroline Delastre schläft mit Alphonse Choukroune iiiin... Brüssel, tadaaa!"), wo gerade über den frisch geschlossenen Hitler-Stalin-Pakt diskutiert wird.

Bravos Band ist im Original als viertes Album der formidablen "One-Shot"-Reihe erschienen, in der ständig wechselnde Autoren und Zeichner ihre persönlichen "Spirou"-Versionen erschaffen. Bei Carlsen wirft man diese Alben leider mit älteren "Spirou"-Geschichten in einer "Spezial"-Reihe zusammen, die editorisch ansonsten aber wenig zu wünschen übrig lässt. So enthält "Porträt eines Helden als junger Tor" interessante Making-of-Seiten und eine kurze Vorgeschichte zu dieser Vorgeschichte. Der junge Spirou entkommt darin pädophilen Priestern, ohne die Gefahr zu begreifen – 2008 entstanden und heute noch unheimlicher als damals.

Meine Comic-Favoriten 2009 – Platz 4

Blotch – Der König von Paris

Text und Grafik: Blutch

Verlag: avant

© 2009 Blutch/Audie – Fluide Glaciale

© 2009 avant-verlag

"Blotch" ist einer jener Comics, die sich leichter mit Werken der "normalen" Literatur vergleichen lassen als mit anderen Comics. Heinrich Manns "Untertan" etwa, vor allem aber Roland Topors "Memoiren eines alten Arschlochs". Dennoch ist diese Sammlung kurzer Schwarzweiß-Episoden tief in der sequenziellen Kunst verwurzelt: "Blotch" ist ein vanitas vanitatum der jüngeren französischen Comic-Szene, eine ähnlich ausgeklügelte Selbstkasteiung wie Killofers Horrortrip "Sechshundertsechsundsiebzig Erscheinungen von Killofer", nur eben rasend komisch.

Okay, worum geht's? Der reale Zeichner Blutch*, der von 1988 bis 2000 für das reale satirische Comicmagazin "Fluide Glaciale" zeichnete, lässt sein fiktives Alter Ego, den bigotten Erzreaktionär Blotch, in den Jahren 1936/37 dümmliche Cartoons für das fiktive rechte Humorblatt "Fluide Glaciale" zeichnen – wobei Blutchs "Blotch"-Episoden wiederum Ende der 90er im echten "Fluide Glaciale" erschienen sind. Alles klar?

Reale Kollegen wie Manu Larcenet und der "Fluide Glaciale"-Vater Marcel Gotlib treten als Larssinet und als "unser geschätzter Gründer" Monsieur Marcel auf. Historischer Hintergrund ist das Paris der sozialistischen Volksfrontregierung unter Léon Blum – für den chauvinistischen Spießer Blotch eine Hölle auf Erden, zumal neben den "Roten" auch noch "diese Kubisten" und sogar Jazz-"Neger" die Metropole unsicher machen.

Autor Blutch projiziert seine Zukunftsängste vor Selbstgefälligkeit und kreativem Niedergang in die Vergangenheit und bündelt sie in Blotch. In jeder Episode gerät das selbst ernannte "schöpferische Genie" in die Bredouille, bekommt auf die Mütze und wieselt sich mit knapper Not heraus – nur, um weiterhin größtkotzig zu schwadronieren: "Als Victor Hugo starb, war ich gerade ein Jahr alt. Welch ein Verlust für den großen Mann: Er durfte mich nie kennen lernen." Die beißenden, mit Verve hervorgeschleuderten Dialoge (Übersetzung: Kai Wilksen) harmonieren perfekt mit den quicklebendigen, kalligrafischen Pinselzeichnungen.

Blotch ist kein Meister. Blutch schon.

* Siehe auch Platz 6.