...kann man natürlich auch wesentlich eloquenter sagen, wie Neil Gaiman 2010 bewiesen hat:

Tja, Meister, aber wenn ich jemandem ein frohes neues Jahr wünsche, dann brauch ich keinen Zettel ;-)

Der comic-neurotische Adventskalender

Nach einem halben Jahr Funkstille melde ich mich nun mit einem kleinen Projekt zurück: Dieses Jahr gibt es auf der Hauptseite dieses Blogs einen selbstgebastelten Adventskalender.

[Änderung 1.1.2011: So war es bis zum 31. Dezember 2010, inzwischen findet man den comic-neurotischen Adventskalender auf dieser externen Seite.]

Hinter den Türen verbergen sich kleine Überraschungen, die irgendeinen Bezug zu Comics und größtenteils auch zu Weihnachten haben. Es gibt Stories und Trickfilme, es wird gesungen, getrunken, gebacken – und bei einigen Türchen mag man den Bezug zu Weihnachten für weit hergeholt erachten. Wobei man Letzteres auch über die Schokostückchen und Schnapsfläschlein in gewöhnlichen Adventskalendern sagen könnte.

Und damit es spannend bleibt, schalte ich jeden Tag nur ein weiteres Türchen frei.

Also viel Spaß

& frohe Weihnachten!

...was gab es da gleich wieder für böse Kommentare, als Marcel Reich-Ranicki sich in seiner jüngsten wöchentlichen Fragerunde in der FAZ nicht eben enthusiastisch über Panels und Sprechblasen äußerte.

"Sind Comics Literatur und lesen Sie selber Comics?" fragt der Leser Bernhard Wien.

Und MRR antwortet auf diese zwei Fragen gleich dreimal:

"Nein, nein, nein."

Jawohl, da packt er nicht mal die Ausrufezeichen aus, der Meister.

Und natürlich hat er recht, allerdings nur zweimal.

1. Comics sind keine Literatur, sondern eben Comics. Ein eigenes Medium und kein "Genre", wie sie einige Unbelehrbare immer noch nennen (darunter auch FAZ-Autoren).

2. Aha: Marcel Reich-Ranicki liest also keine Comics. Das ist sein gutes Recht. Trotzdem wusste er das mit dem Medium. Reee-schpekt!

Nur: Dann hätte er allerdings auch wissen können, dass dem Comic die Kunst der Reduzierung immanent ist, der Wille, sich aufs Nötigste zu beschränken. Warum also ein drittes Nein verschwenden?

Trotzdem: Danke für die Auskunft, Maître.

Und Dank auch an Bernhard Wien für die Frage. Erstens weil auch mich deren zweite Hälfte tatsächlich immer schon interessiert hat (obwohl ich mir die Antwort denken konnte) und zweitens, weil sie einen sehr guten Scherz enthält.

"Sind Comics Literatur und lesen Sie selber Comics?"

Das erinnert doch unverschämt an den Groucho-Marx-Klassiker:

"Wollen Sie mich heiraten? Hat Ihr Mann Ihnen Geld hinterlassen? Bitte beantworten Sie die zweite Frage zuerst!"

Eine Art Nachtrag zu Erlangen 2010

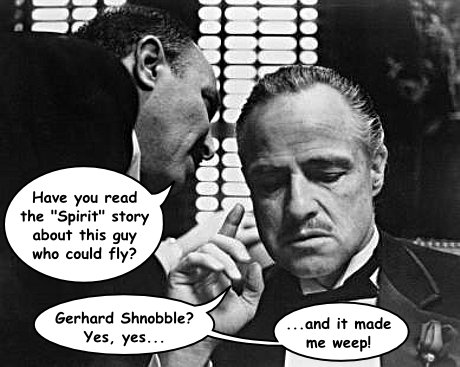

© Paramount

© ParamountWitze, die man erklären muss, sind bekanntlich schlecht. Dennoch erlaube ich mir, ein paar Worte zum Kontext obigen Fotos und der Fotostrecke weiter unten zu sagen. Nicht als Erklärung, sondern als eine Art "Making of Witz".

Es begann einige Tage, bevor in Franken die ersten Cosplay-Nymphen in ihre Kostümchen schlüpften, die ersten Artbook-Aficionados ihre Portemonnaies und die ersten Comiczeichner ihre Signierfilzer zückten. Obwohl ich dieses Jahr leider nicht in Erlangen dabei sein konnte, hat mir der 14. Comic-Salon (3. – 6. Juni) doch große Freude bereitet. Anlässlich der mit zwanzig Titeln bestückten Kandidatenliste für die Max-und-Moritz-Preise, darunter der neu eingeführte Publikumspreis, entbrannte im "Comicforum" eine teils intelligente, teils peinliche, in jedem Fall aber in vielerlei Hinsicht aufschlussreiche Debatte über die Anzahl und Auswahl der Nominierungen. Tenor der Unzufriedenen: zu viel Kunst, zu wenig Spaß, ein arg eingeschränktes Verlagsspektrum und einige seltsame Kandidaten (etwa der witzige, hierzulande aber kaum bekannte Zeitungsstrip "Lio"). Obwohl sechs der zwanzig Titel auf meinen eigenen Bestenlisten der Jahre 2008 und 2009 auftauchten, finde ich die Kritik insgesamt berechtigt. Diese Shortlist ist zu kurz und arg undiplomatisch.

Nun, inzwischen stehen die Gewinner längst fest, das Publikum hat einen der anspruchsvollsten Kandidaten prämiert (Ulli Lusts "Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens ") und vielleicht gibt’s beim nächsten Salon in zwei Jahren ja einfach ein paar Nominierungen obendrauf, die dann alle glücklich machen.

Schnee von gestern ist die Diskussion im "Comicforum" deshalb noch lange nicht, und sei es auch nur, weil sie der Comicszene einen neuen Begriff geschenkt hat: "Ehrlich gesagt", spottet dort nämlich Diskussionsteilnehmer Mervyn, "sieht diese [Nominierungs-]Liste aus, als wäre sie von der Graphic-Novel-Mafia zusammengestellt."

Graphic. Novel. Mafia. Che bel nome! Wenn ich jemals einen Comicladen eröffnen sollte, möge er so heißen und nicht anders!

"Ich habe es immer für ein Gerücht gehalten, dass es so was gibt", staunt selbst Comicszene- und "Comixene"-Veteran Eckart Sackmann, der die Diskussion mit einem Aufruf zum Boykott des Publikumspreises erst so richtig losgetreten hatte.

Jedenfalls: Danke, Mervyn! Und: Ja, Herr Sackmann, es gibt die Graphic-Novel-Mafia! Sehr lange schon sogar. Begeistert von der Enthüllung im Forum, habe ich in den vergangenen Tagen recherchiert und bin dabei auf erstaunliche Details über die Comic Nostra gestoßen. Seit fast hundert Jahren versuchen kunstcomic-vernarrte Gangster, den unschuldigen Lesern ihren Spaß an fliegenden Jungs in Strumpfhosen und tödlichen Amazonen in Lack und Leder zu verderben. Nur diesen seltsamen amici der Neunten Kunst ist es zu verdanken, dass es das adrette "Danger Girl" nie in den Feuilleton geschafft hat, "Die Hure H." aber schon.

Die folgende Fotostrecke bietet einen ungeschminkten, schockierenden Einblick in die Geschichte der Graphic-Novel-Mafia.

The story you are about to see is true.

Only the facts have been changed to protect the innocent.

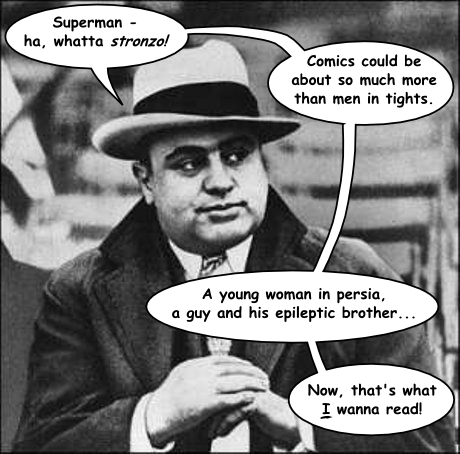

In den 20ern versucht Al Capone in Chicago, seine Schergen an die Avantgarde der sequenziellen Kunst heranzuführen.

1939: Just aus Alcatraz entlassen, steht Capone dem Erfolg der ersten Superheldencomics fassungslos gegenüber.

1946 aus den Vereinigten Staaten nach Italien abgeschoben, trägt der Mafioso Lucky Luciano das Kunstcomic-Virus in die Alte Welt.

Der intelligente Gangster Meyer Lansky teilt seine Vision einer

"neuen" Comic-Kultur mit einem Polizisten.

Der New Yorker Pate Frank Costello sagt Anfang der 50er vor einem Komitee des US-Senats aus. Wenig später zerstört der "Comics Code" die blühende Crime- und Horror-Comicszene.

Die Polizei hat für die "versnobte" Comic Nostra nur Spott übrig.

So wie diese FBI-Beamten, die nach der Ermordung des Gangsters

Alberto Anastasia 1957 den Tatort inspizieren.

Zur Comic-Verfilmung "Kick-Ass" von Matthew Vaughn

"If man will strike, strike through the mask!"

Melville: Moby-Dick

Ultraviole(n)t: Hit-Girl erklärt ihren Standpunkt

"Kick-Ass" ist einer jener wunderbaren Filme, über die sich jeder, aber auch wirklich jeder aufregen kann. Die Tugendschützer darüber, dass sich darin ein elfjähriges Mädchen (gespielt von einer Zwölfjährigen) im Mini-Playback-Show-Kostüm durch Heerscharen von Gangstern metzelt und dabei auch noch Ferkelkram flucht. Die Comic-Geeks darüber, dass Regisseur Matthew Vaughn und Co-Autorin Jane Goldman im Drehbuch freundlicher mit ihrer Hauptfigur, dem Möchtegern-Superhelden Kick-Ass, umspringen als Mark Millar und John Romita, Jr. in der Comic-Vorlage. Und die Klatschfreunde darüber, dass Kick-Ass-Darsteller Aaron Johnson seiner 23 Jahre älteren Regisseursfreundin ein Kind gemacht hat.

Viel aufregender ist freilich, dass Matthew Vaughn, der Mann von Claudia Schiffer, eben nicht nur der Mann von Claudia Schiffer ist, sondern auch einer der derzeit interessantesten Regisseure. Mit der Gangsterballade "Layer Cake", dem Märchen "Der Sternwanderer" und nun dem Superheldenfilm "Kick-Ass" hat er drei Werke abgeliefert hat, die ihrem Genre zugleich Ehre machen und über dessen Tellerrand blicken. Weil sich kein Studio-Dickschiff für die wüste "Kick-Ass"-Story interessierte, produzierte Vaughn den Film als vergleichsweise preiswerte Indie-Nummer. Die fängt Millars aggressiven Witz nun um Längen besser ein als die teure Hollywood-Adaption "Wanted" von 2008 – und hat auch noch die bessere Action zu bieten.

Das Aufregendste an "Kick-Ass" ist allerdings, dass Millar und Vaughn die Superhelden endlich ins Internetzeitalter holen. Nicht ohne Grund haben sich die Übermenschen lange geziert: In einer Welt, in der MySpace- und Facebook-Auftritte, Blogs und Tweets fast so wichtig sind wie Familie, Beziehung und Job, sind Superhelden nur noch scheinbar etwas Besonderes. Wo Identität zum großen Teil virtuell definiert und kaum nachprüfbar ist, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur fiktiven Superkraft. Zugegeben: Während sich für Avatare und Alter egos beinahe unendliche Möglichkeiten auftun, sind die realen ökonomischen Möglichkeiten zunehmend eingeschränkt. Das allerdings gilt für den durchschnittlichen Web-User ebenso wie für einen gewissen Peter Parker.

"Kick-Ass" zeigt, satirisch zugespitzt, wie die Simulation der Realität auf die Realität zurückwirkt. Im Mittelpunkt steht dabei Dave Lizewski, Comic-Fan, High-School-Stoffel und praktischer Philosoph. Ausgehend von der Frage "Warum gibt es keine echten Superhelden?" beschließt er, der erste echte Superheld zu sein. Im grünen Taucheranzug, mit zwei Bleirohren als Waffe, streift der Teenager durch New York, um das Verbrechen zu bekämpfen. Nach dem ersten Einsatz und einem längeren Krankenhausaufenthalt wird er tatsächlich zur Zivilcourage-Ikone. Doch anders als jene Fans, die ihn nur aus YouTube-Videos und von seiner MySpace-Seite als Superheld Kick-Ass kennen, weiß Dave inzwischen die Antwort auf seine Frage: Echte Superhelden scheitern in der Realität grundsätzlich daran, dass echte Kriminelle nicht lange über Welteroberungspläne oder die Einsamkeit an der Spitze schwafeln, sondern sofort schießen, schlagen oder zustechen. Daraus folgt leider: Echte erfolgreiche Superhelden würden wohl ähnlich brutal und skrupellos vorgehen wie ihre Gegner und deshalb – selbst im Kostüm – jede Öffentlichkeit meiden.

Damit's interessanter wird, pfeift "Kick-Ass" auf den Konjunktiv und lässt Dave auf zwei derartige Superhelden treffen. Die elfjährige Halbwaise Hit-Girl (Chloë Moretz) ist eine fleischgewordene Rachefantasie ihres Vaters, eines traumatisierten Ex-Polizisten und Comic-Zeichners. Dieser "Big Daddy" (Nicolas Cage) hat seine Tochter von Babybeinen an zur Martial-Arts-Expertin und lebenden Comic-Figur erzogen. Die Mini-Kampfmaschine kann Waffendaten herunterbeten wie andere Kinder ihres Alters Miley-Cyrus-Songtexte. In einer der härtesten Szenen des Films prügelt der Pate Frank D'Amico (Mark Strong) buchstäblich das Kind aus der Superheldin heraus – kurz nachdem sich das kleine Mädchen, das eine Superheldin ist, als kleines Mädchen getarnt in sein Hauptquartier geschlichen hat. Die größte Heldentat von Dave Lizewski alias Kick-Ass wird es letztlich sein, das in Hit-Girl verborgene Kind in die Realität zu holen.

Ähnlich wie Dave erliegt Vaughns Film immer wieder der Faszination des bizarren Wunderwesens Hit-Girl. Einerseits experimentieren Drehbuch und Inszenierung in "Kick-Ass" elegant und methodisch mit Tabubrüchen: Darf man sich als bunt kostümierter Held auf die Straße wagen? Darf man ein Kind wie dreißig Bierkutscher fluchen lassen? Darf man zeigen, wie auf ein Kind geschossen wird? Und so weiter. Andererseits geht es bei diesen gezielten Verstößen gegen den "guten Geschmack" eher um Form denn um Inhalt. Was Punk sein möchte, ist doch eher Punk-Pop. Die Figuren mögen für Rache und Gerechtigkeit, um Leben und Tod kämpfen, den Filmemachern kommt es vor allem auf Style an. In den ins Groteske gesteigerten Kampfszenen läuft der Style buchstäblich Amok.

"Kick-Ass" setzt einen acquired taste voraus: Wer am postmodernen, zitatseligen Blutvergießen von "Kill Bill" und "Sin City" geschult ist, wird sich an Hit-Girls Schlachtfest delektieren, manch anderer Zuschauer wohl weniger. Allerdings gilt für Kinogänger dasselbe wie für Superhelden: Wer das Eingemachte unter der bunten Oberfläche erkennen will, der darf sich nicht so leicht erschrecken lassen.